オープンハウス ドキュメント(2024)

基礎知識

本テーマ(脳活動)に関する基礎知識

脳活動計測

脳活動を計測するには、侵襲(Invasive)手法と非侵襲(Non-invasive)手法がある。侵襲な手法では外科手術などで頭蓋を開き、神経活動の近くの電気信号や血流変化などを計測する。神経細胞に近い場所から計測できるため精度が良いが、実験動物(サル・ラット等)や患者さんにしか使えない。一方、非侵襲手法ではそのような手術で脳を傷つけることなく脳活動を計測するため、健常者を含むどのような人でも計測できるが、精度が悪くノイズ(アーチファクト)が大きいという問題がある。

非侵襲脳活動

非侵襲脳活動では以下のものがよく用いられている。EEG(1)とMEG(2)は電気信号を計測しており、fNIRS(3)とfMRI(4)は神経活動に伴う脳血流変化を計測している。研究室ではEEGとfNIRSを所有している。

- 脳波 (Electroencephalogram: EEG)

- 脳磁図(Magnetoencephalogram: MEG)

- 機能的近赤外分光計測 (Functional near-infrared spectroscopy: fNIRS)

- 機能的磁気共鳴画像法(Functional magnetic resonance imaging: fMRI)

脳波(EEG)

脳波は一般的な非侵襲脳活動計測手法である。神経活動(後シナプス電位)が加算されて脳表から電位差として検出されると考えられている。計測が簡単で時間分解能に優れる点が特徴である。

脳リズム

脳波では以下のような特定の周波数が強く現れる(脳リズム)。

- デルタ帯(Delta band): 0.5-4 Hz

- シータ帯(Theta band): 4-8 Hz

- アルファ帯(Alpha band):8-15Hz

- ベータ帯(Beta band): 15-32 Hz

- ガンマ帯(Gamma band):32-100 Hz

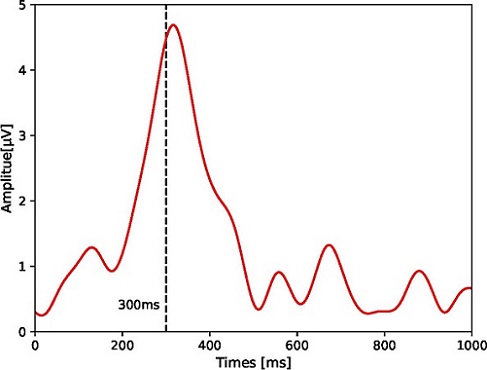

事象関連電位

ある特定のイベント(事象)に同期して生じる脳活動(電位)を事象関連電位(Event-related potential: ERP)と呼ぶ。試行加算平均により観測できることが多い。ERPには以下のようなものがある。

- P300 300ms後に現れる大きな正の電位。オドボール課題で観測することが可能。

- SSVEP 定常視覚誘発電位。特定の周波数で変化(点滅)している視覚刺激と同じ周波数の信号が発生する。

- ERD/ERSP 事象関連脱同期または事象関連スペクトラム変動。手足で運動を行うときに生じるアルファ帯(運動野ではミュー帯ともいう)振幅の減少。

- ERN エラー関連陰性電位。

例: P300

脳波の問題点

一般的には以下のような問題点がある。

- 波形は基準電極の選択に依存する

- 信号対雑音比(SNR)が小さい

- 頭蓋骨を通ることで信号が減衰する

- 脳脊髄液(CSF)を通るため信号が拡散する(空間分解能が悪い)

- 高周波帯(ガンマ帯)の信号が小さい

電極の配置

頭の大きさは人により異なるため、EEGやfNIRSを用いるときは以下のような標準的な電極配置を用いる。

- 国際10-20法(International 10-20 system)

- 標準的な19チャネルの電極配置。脳を10-20-20-20-20-10%に分割した位置に電極を配置。「テントゥエンティ」と呼ぶことが多い。

- 拡張国際10-20法(Extended International 10-20 system)

- 10-20を64チャネルに拡張したもの。

前処理 (まえしょり、pre-processing)

計測された信号には課題と関連のない成分(アーチファクトなど)も混入している。そのため、計測された信号(生データ, raw data)に処理を行い情報を抽出しやすくする。これを前処理と呼ぶ。前処理は計測手法により異なるが、一般的に以下のようなものがある。

- ベースライン補正(チャネル内で基準を合わせる)

- 信号のベースラインがずれているものを補正するため、開始時間や平均値が0になる処理を行う。

- 課題を行っていない安静時のデータを基準として0にする場合もある。

- 低周波のドリフト成分を取り除くために直線回帰をして1次の成分を取り除く場合もある(フィルタ処理でも同様のことが可能)

- リファレンス処理(チャネル間で基準を合わせる)

- 脳波は電位差なので、ある電極を基準電位に取る必要がある。基準電極の選択の仕方で波形が変化する。一般的な基準電位は以下のものである。

- 両耳の平均値

- 頭頂(Cz)

- 全電極の平均値(Common Average Reference: CAR)

- 脳波は電位差なので、ある電極を基準電位に取る必要がある。基準電極の選択の仕方で波形が変化する。一般的な基準電位は以下のものである。

- 標準化

- 異なるデータ(違う日、違うチャネル、違う被験者)を同じように扱い比較や平均ができるようにするために行う。

- 通常はチャネルごとに行う

- 平均値0、標準偏差1にする処理をZ-Scoreと呼ぶ。

- 平均0, 最大値を1とする処理などもある

- フィルタリング処理・周波数解析

- 一般に脳波は0.5〜40Hzあたりの成分を使うことが多い

- それ以外の成分はノイズ(低周波/ドリフト成分, 電源ノイズ、等)

- ノイズの除去や特定の周波数帯(アルファ帯など)のみの信号を抽出する場合はフィルタリング処理(LPF/HPF/BPF)を行う。

- フィルタリング処理の結果はFFT(高速フーリエ変換)で確認する

- ある時間窓(0.5秒など)に対してFFTをかけて時間的に変化する周波数スペクトルの変化を解析する方法を時間周波数解析(Time frequency analysis)と呼ぶ。

- 平均処理(加算平均)

- ダウンサンプリング・リサンプリング

- フィルタリング後はナイキスト周波数に対して装置のサンプリング周波数が大きくなることが多い。そのため、計算コスト減少と精度向上のため、ダウンサンプリングによりサンプリング周波数を落としてデータ数(次元数)を減らす。

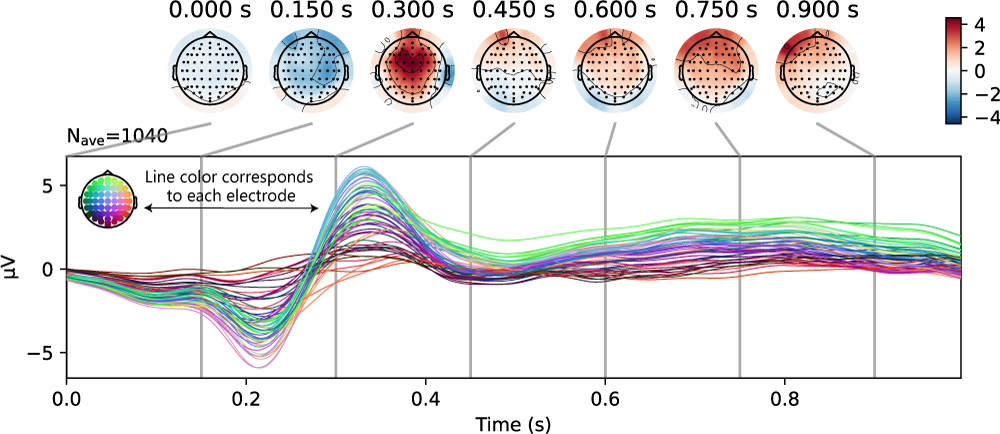

加算平均・トポグラフィ

- 加算平均

- 非侵襲脳計測では信号のノイズが大きいため、信号の平均を取ることでノイズを小さくする。

- 複数試行の平均や、複数チャネルの平均などが考えられる

- トポグラフィ(空間分布)

- 振幅やスペクトルの大きさをチャネルごとに表示して空間的な分布を調べる表示方法をトポグラフィtopography)と呼ぶ

例: 加算平均波形とトポグラフィ

BCIと分類

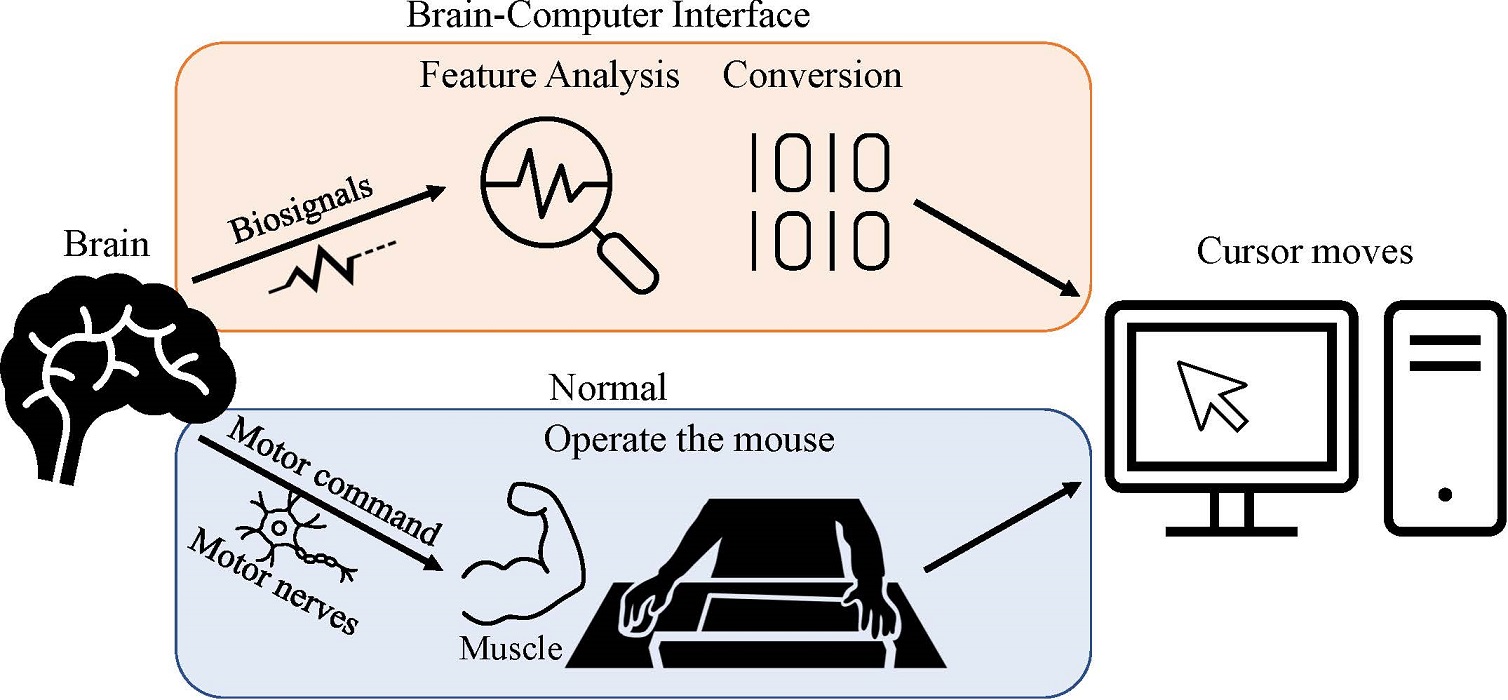

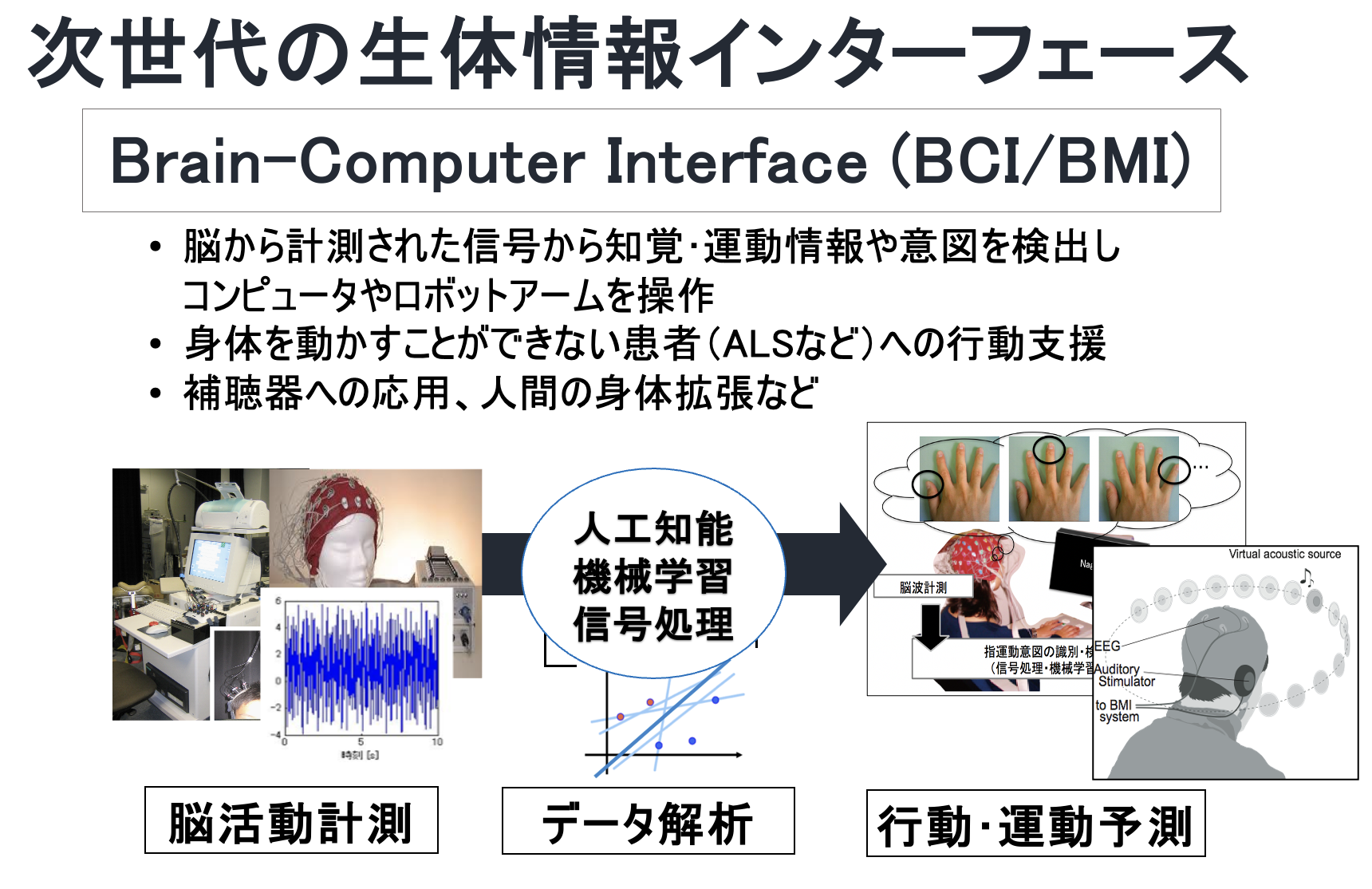

BCI

BCI(Brain-Computer interface)とは脳とコンピュータをつなぐインターフェースである。計測した脳活動から運動や知覚に関する情報を抽出し、それをコンピュータや機械(ロボット)に送ることでそれらを制御する。主にALS(筋萎縮性側索硬化症: Amyotrophic lateral sclerosis)や四肢麻痺(tetrapleiga)などの身体が不自由な方のコミュニケーション方法として研究されている。また、それ以外にも健常者を含む人々の行動や生活を支援したり、ゲームやエンターテイメントとなることも期待される。

例: マウスカーソルの操作 (上:BCI、下:通常)

例: BCIの概要

BCIの一般的な解析

BCIの一般的(古典的)な解析ステップは以下となっている。

- 測定

- 前処理

- 特徴抽出

- 回帰・分類(機械学習・深層学習)

- 評価

機械学習

機械学習(Machine Learning)とはデータに基づきパターン、特徴、ルールなどを学習を行い、判別・分類・予測を行うことである。

回帰(Regression)と分類(Classification)

連続値を持つデータを予測するものを回帰と呼ぶ。一方、データが2つ以上のクラスに所属していて、そのクラスを予測することを分類と呼ぶ(判別・識別も同様の意味で使われる)。

手法

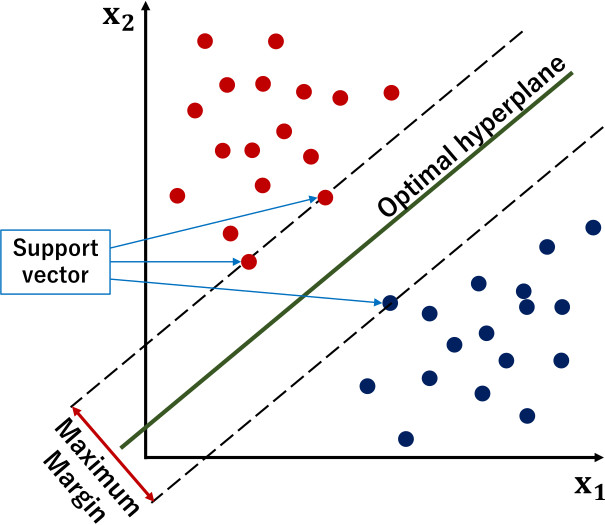

- サポートベクターマシン(SVM)

- 教師あり学習(分類)

- マージンを最大化するように境界線を決定

- 凸関数最適化問題を解くことでパラメータを決定

- 境界線と最も近いサンプルをサポートベクターと呼ぶ

- カーネルを用いることが可能

- 線形カーネル

- RBF(ガウス)カーネル

- 回帰問題に拡張したものはSVR(support vector regression)と呼ぶ。

- 参考文献

例: SVMのマージン最大化 (イメージ)

- フィッシャーの線形判別分析(Fisher’s linear discriminant analysis: FDA)

- 教師あり学習(分類)

- 各クラスの分布を正規分布と仮定し、クラス間距離最大化とクラス内分散最小化により境界線を決定

- ニューラルネットワーク

- 神経細胞(ニューロン)活動を模倣して考案された手法

- 教師あり/なし、回帰/分類、に対応

- 畳み込みニューラルネットワーク(CNN)や再帰ニューラルネット(RNN)